250多页泛黄的纸面上,全是手抄的英文,字迹端端正正。几天前,在裘怿钊老人家里看到这本“红星日记”时,市人民医院离退休党支部书记潘春晔好似发现了“新大陆”,啧啧称奇。

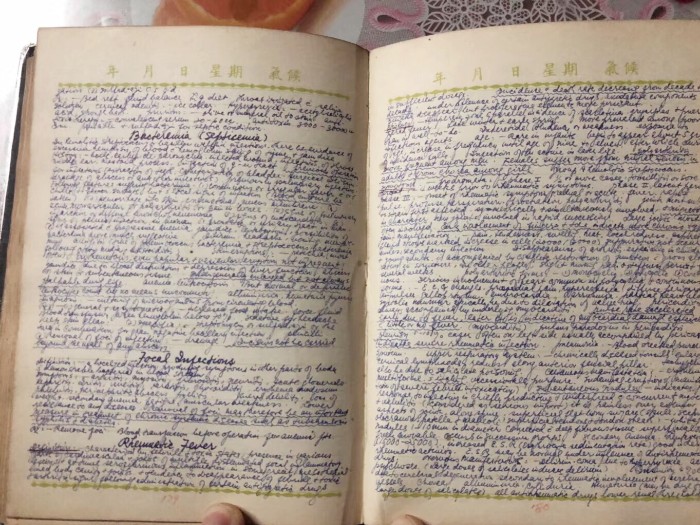

这本“红星日记”的价值非同小可,是70年前世界医学经典《西塞尔内科学》的手抄本,见证了新中国成立初期绍兴医学内科学的发展。手抄本的主人是裘怿钊,是新中国刚成立就参加工作的首批大学生之一。70年过去了,耄耋之年的他依然手握听诊器,义务出诊,展现出一个医者的情怀。

翻译世界医学名著

新中国成立70年,裘怿钊也刚好行医70年。

裘怿钊的老家在嵊州市崇仁镇,祖父是一名中医,父亲是一位乡村医生。他自幼受家庭熏陶,长大后也立志从医。1949年7月,他从江苏医学院毕业,成为一名内科医生。

参加工作第一年,他和老师便一起翻译《西塞尔内科学》。《西塞尔内科学》是由国际著名医学专家共同撰写的一部临床医学巨著,世界各国医学院校皆以此为教材,被誉为“标准内科学参考书”。上世纪20年代以来,该书就被翻译成多种文字。新中国成立初期,国内医学资源匮乏,医疗水平亟待提升。1949年秋,裘怿钊在绍兴第二医院图书馆内发现了一套仅存的英文版《西塞尔内科学》后,惊喜不已。他兴奋得一连几天顾不上吃饭睡觉,沉迷在书中。

“当时医生少,懂多国语言的医生更是少之又少。”潘春晔说,裘怿钊就是那“少之又少”中的一位。花了半年多时间,裘怿钊和老师完成分册的翻译编撰工作。而这本250多页的手抄本,就是他在翻译时摘抄下来的。

1950年起,《西塞尔内科学》中文版相继问世。这部译著的出版,极大地推动了中国医学内科学的发展。

笔耕不辍行医不息

1984年,裘怿钊到了退休年龄,但他接受了绍兴市人民医院的返聘,继续工作在临床第一线。1987年,国家卫生部授予他“不退休医生”称号。他也是至今绍兴唯一一个获此殊荣的医生。

多年前,来自新昌的一位患者突发心脏病,主诊医生们认为必须做心脏移植手术。患者已推到手术室跟前了,却被裘怿钊拦下了。原来,他在手术前的例行会诊中看到患者床前有一瓶白酒,仔细询问后对病因有了新看法。“裘大夫认为是酒精性心肌病,不用做换心手术,只要戒酒就可以了。”病人家属回忆说,在当时的医疗和技术条件下,做换心手术风险巨大。幸好裘大夫细心,看出了端倪。病人没有做手术,出院后又活了10多年。

如今,裘怿钊已有95岁高龄,居住在越城区四马路,但他一直没有闲着,慕名赶到他家里咨询病情的患者络绎不绝。

行医之余,裘怿钊对医学的探索也从没停步。他懂英、俄、日三门外语,翻译医学论文数百篇。81岁时,他还编著出版了《呼吸系统综合征诊疗手册》;86岁时,又出版新书《心脑血管检诊手册》……

作者:汤桂平(《绍兴日报》记者)

审核:王佳(院办)

责编:王佳(院办)

投稿信箱:32343202@qq.com