快速发展中的介入中心

2014-06-30

阅读量:979

作者:

作者科室:

编辑:

编辑科室:

介入放射学是在医学影像设备的引导下,以影像诊断学和临床诊断学为基础,结合临床治疗学原理,利用导管、导丝等器材对各种疾病进行诊断及治疗的一系列技术,已广泛应用于全身各系统疾病。目前介入治疗以其微创、高效、安全的特点已受到普遍的认同和接受,成为继外科、内科之外的第三大诊疗学科。我院的介入学科在几代人坚持数十年的拼搏下,经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程,特别是最近五年来,在院领导的重视和大力支持下,介入中心全体医务人员团结协作、发奋图强、开拓创新,我院的介入放射工作取得了蓬勃的发展,在学科建设以及硬件和软件等各个方面都有了长足的进步。

中心建设 五年间医院整合了放射科、心内科、神经内科、神经外科、血管外科、心胸外科、超声科等多个临床医技科室的资源,成立了介入中心。中心的成立从根本上改变以往各科室各自为战的状况,极大促进了学科的发展,真正成为了资源共享、学术交流的平台。中心基础扎实、设备先进、技术强大、人员充实,目前中心运行良好,整体水平位居绍兴领先、省内先进。

设备投入 五年间介入中心DSA设备增至3台,新增目前国际最先进的带CBCT功能的飞利浦大平板DSA一台,开放的专用DSA层流手术室增加至3间,面积约500m2。

人才培养 五年间介入中心大力加强人才队伍建设,外引内联,积极引进、培养高水平、高层次介入医学人才。学科人才梯队合理,现有教授、主任医师13人,副教授、副主任医师20人,博导1人,硕导2人,博士5人,硕士13人。

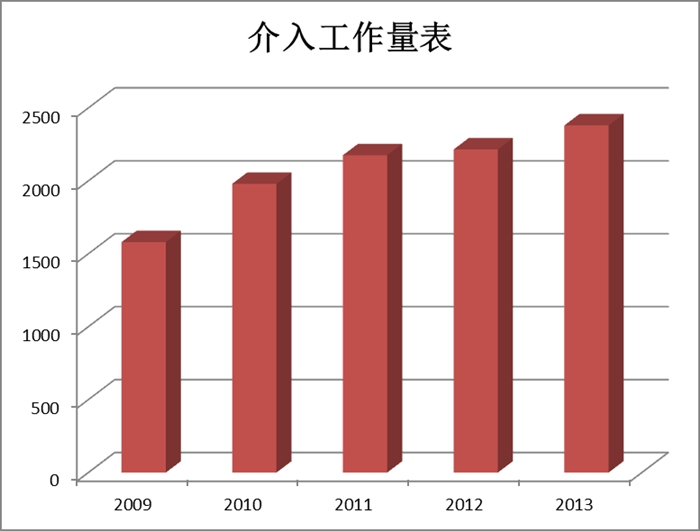

业务领域 五年间不断拓展业务领域,介入中心业务量呈稳步增长的态势,在数量增加的同时更注重质量的提高,目前中心开展的介入诊疗手术中三、四级手术比例达91%。

心血管介入:开展各类心脏起搏器(双腔、单腔起搏器)的安装治疗病态窦房结综合征、房室传导阻滞等;埋藏式自动复律除颤仪(AICD)植入治疗严重室性心律失常;三腔起搏器(CRT)通过心脏再同步化治疗顽固性心力衰竭;风湿性心脏病二尖瓣球囊扩张成形术(PBMV)、先天性心脏病瓣膜狭窄球囊扩张成形术(PBPV);先天性心脏病(动脉导管未闭、房间隔或室间隔缺损、先天性冠状动脉瘘等)的封堵术;主动脉内球囊反搏术;有创电生理检查及射频消融术治疗各种心律失常(包括阵发性室上速、阵发性房速、特发性室速、阵发性局灶性心房颤动、频发的症状严重的室性早搏等);经皮冠状动脉球囊扩张成形及支架植入术、切割球囊术、冠状动脉旋磨术;光学相干断层成像(OCT)、冠脉内超声(IVUS)、冠状动脉血流储备分数测定(FFR)评估冠脉血管的病理和生理学功能,并指导PCI的开展;肥厚型梗阻性心脏病经皮室间隔化学消融术;原发性扩张型心肌病多腔起搏治疗等。

综合介入:肿瘤的综合介入治疗,包括肝、肺、四肢、盆腔等各部位肿瘤的插管化疗栓塞、射频消融、放射性粒子植入、酒精化学消融等;胆道梗阻的介入治疗,包括支架植入、PTCD引流等;血管介入治疗,包括各部位出血性疾病的血管栓塞止血、脾亢等功能性疾病的血管栓塞治疗;妇科肿瘤、宫外孕的介入治疗;椎体压缩性骨折的椎体成形术,腰突症的经皮椎间盘切吸治疗等;各部位病灶的穿刺活检,脓肿(囊肿)的穿刺引流等。

神经介入:颅内动脉瘤、动静脉畸形、颈内动脉海绵窦瘘、硬脑膜动静脉瘘等的介入栓塞治疗;缺血性脑血管病的介入治疗,包括颈内动脉、椎动脉、锁骨下动脉狭窄的血管内支架植入等。

外周血管介入:糖尿病下肢动脉硬化闭塞症行下肢动脉狭窄段扩张及支架置入治疗;下肢静脉血栓的导管溶栓治疗;胸腹主动脉瘤、主动脉夹层的介入治疗等。

学术成果 五年间学科取得了丰硕的学术成果,共主持开展省部级及市厅级科研项目16项,已取得的科研成果获得省市级科技进步奖等各级各类奖项12项,在各级杂志发表学术论文共94篇,其中SCI系列收录11篇,中华系列收录35篇,主办国家级及省级继续教育项目17次,培养研究生20余人。

医疗质量 学科规范和完善了介入诊疗各项管理制度,确保医疗质量,每年与介入诊疗操作相关的严重并发症发生率低于5%,死亡率低于1%,五年内无与介入诊疗技术相关的医疗事故发生。

展望 介入中心将紧紧围绕“创新、规范、提高”这一发展核心,抓住各领域主攻方向,不断拓展手术领域,积极开展学术研究,使介入学科整体实力得到进一步提高,进一步巩固中心在学术技术上的区域领先优势,争取更多领域跨入省内乃至国内先进行列。